在工業自動化體系中,“視覺識別” 是機器人與設備的 “眼睛”,而 2D 視覺識別作為其中最基礎、最普及的技術,已成為電子、食品、包裝、汽車等多行業實現自動化檢測、定位與分揀的核心支撐。與 3D 視覺聚焦三維空間信息不同,2D 視覺通過平面圖像分析,解決生產中 “是什么”“在哪里”“是否合格” 等基礎問題,以低成本、高穩定性、易部署的特性,成為設備商、非標自動化廠商及產線改造企業的首選方案。

從讀取產品條碼到檢測表面劃痕,從定位裝配位置到分揀不同規格物料,2D 視覺識別以其普適性,正在為各行業破解人工檢測效率低、誤差大、成本高的痛點,推動生產流程從 “人工判斷” 向 “機器決策” 升級。

2D 視覺識別基于平面圖像(二維信息)進行分析處理,其核心優勢在于對 “平面場景” 的高效適配,具體體現在三個方面:

1. 低成本易部署,降低自動化門檻

2D 視覺系統由工業相機、鏡頭、光源及圖像處理軟件構成,硬件成本僅為 3D 視覺的 1/3-1/5,且無需復雜的三維建模與標定流程。對于中小批量生產企業,可通過標準化模塊快速集成到現有產線,從安裝到投產僅需 1-3 天,大幅降低自動化改造的初期投入。

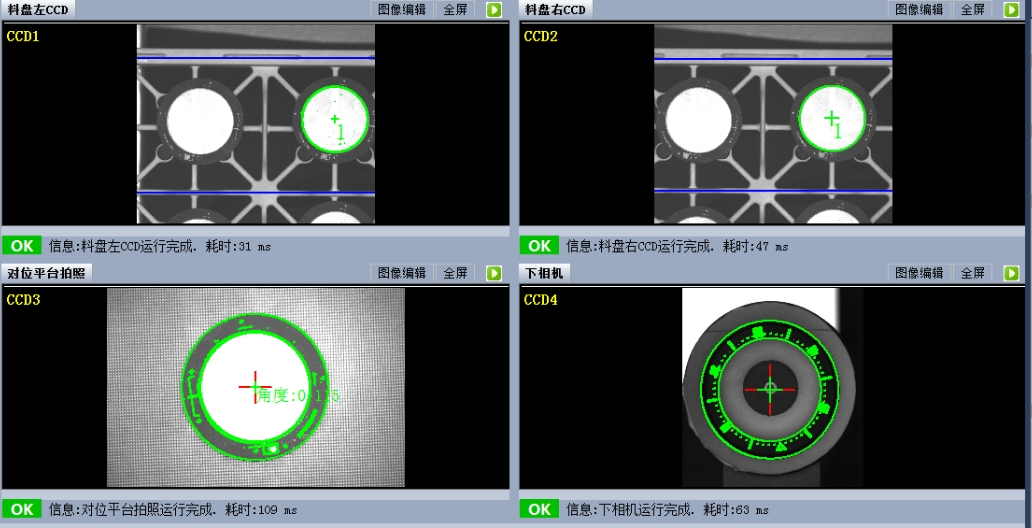

2. 高速精準,適配高節拍生產

2D 視覺識別的圖像處理速度可達毫秒級(單幀處理時間 0.1-10ms),能匹配流水線的高節拍需求(如每分鐘 300-1000 件)。同時,其平面定位精度可達 ±0.01mm,足以滿足電子元件裝配、包裝印刷等精密場景的要求。

3. 抗干擾性強,適應工業復雜環境

通過定制光源(如環形光、條形光、同軸光)與圖像算法,2D 視覺可有效應對工業場景中的反光、陰影、污漬等干擾。例如,在金屬零件檢測中,低角度環形光可消除表面反光;在透明塑料瓶檢測中,背光光源能凸顯瓶身缺陷。

2D 視覺識別的普適性,體現在對不同行業 “平面信息處理” 需求的精準響應。以下五個案例覆蓋了工業生產中最常見的 2D 視覺應用場景,其解決方案可直接復用于同類企業:

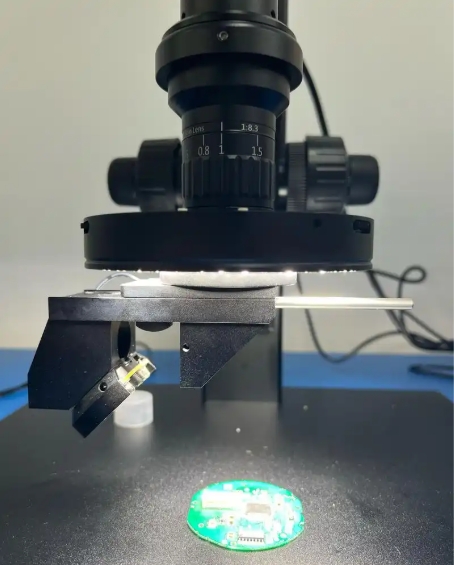

案例 1:電子制造業 ——PCB 板字符與缺陷檢測

某電子廠需對 PCB 板進行兩項檢測:一是讀取板上的二維碼(用于追溯),二是檢測表面是否有劃痕、焊盤漏印等缺陷。傳統人工檢測不僅效率低(單日處理 3000 塊),且易因視覺疲勞漏檢。引入 2D 視覺識別系統后,工業相機拍攝 PCB 板圖像,算法自動識別二維碼并與數據庫比對(追溯成功率 100%),同時通過灰度分析檢測 0.1mm 以上的劃痕,單日處理量提升至 10000 塊,缺陷漏檢率從 5% 降至 0.1%。

案例 2:食品包裝行業 —— 生產日期與密封性檢測

某飲料廠的瓶裝生產線需完成兩項任務:識別瓶蓋打印的生產日期(確保不遺漏)、檢測瓶口密封膜是否完整(防止漏液)。人工檢測需逐瓶查看,效率低且易出錯。2D 視覺系統通過字符識別算法(OCR)自動讀取生產日期(識別準確率 99.9%),同時通過邊緣檢測判斷密封膜是否存在破損或偏移,單條產線的檢測效率提升 3 倍,每年減少因包裝問題導致的返工損失約 20 萬元。

案例 3:汽車零部件行業 —— 螺栓裝配定位

某汽車零部件廠在發動機裝配環節,需將螺栓精準擰入預設孔位(孔位直徑 5mm,定位誤差需≤0.1mm)。傳統人工定位不僅耗時(單顆螺栓定位約 10 秒),還可能因偏差導致螺紋損壞。2D 視覺系統通過模板匹配算法,識別孔位的平面坐標并引導機械臂定位,單顆螺栓定位時間縮短至 0.5 秒,裝配合格率從 95% 提升至 99.9%。

案例 4:物流倉儲行業 —— 包裹條碼與體積檢測

某電商倉庫需對包裹進行兩項處理:掃描面單條碼(用于分揀)、測量長寬高(用于計費)。人工掃描不僅速度慢(每小時約 500 件),且大尺寸包裹的條碼易被遮擋。2D 視覺系統通過多角度相機拍攝,自動識別不同位置的條碼(識別率 99.5%),同時通過圖像比例計算包裹尺寸,分揀效率提升至每小時 2000 件,人力成本降低 60%。

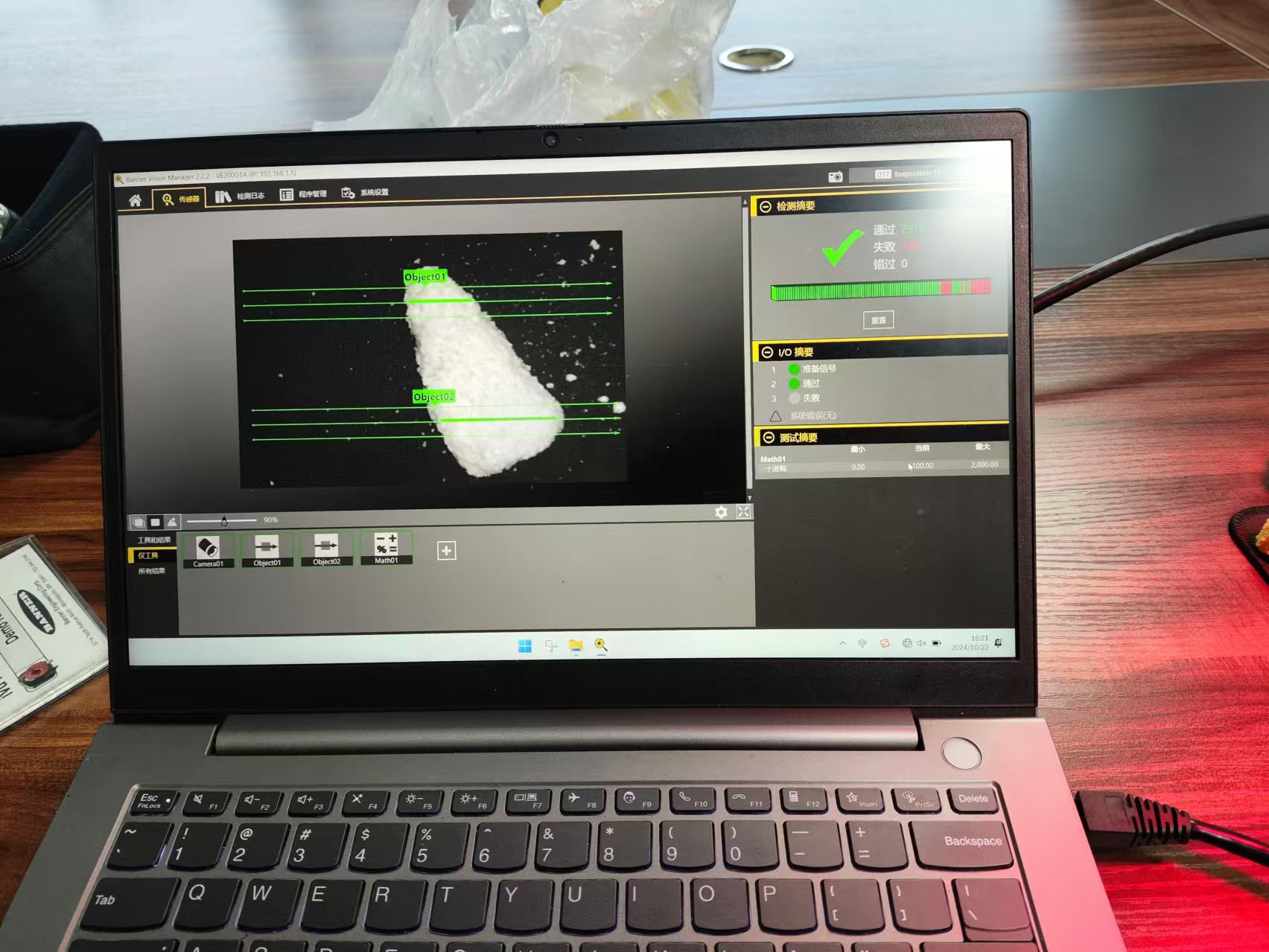

案例 5:印刷包裝行業 —— 標簽印刷質量檢測

某印刷廠生產的食品標簽需檢測三項指標:圖案是否套印準確(偏差≤0.2mm)、文字是否清晰(無模糊或漏印)、二維碼是否可識別。傳統人工抽檢(抽檢率 10%)易導致不合格品流出。2D 視覺系統通過圖像比對(與標準模板對比),全檢標簽的印刷質量,不合格品識別率 100%,客戶投訴率降低 90%,同時省去 3 名專職檢測人員。

一套完整的 2D 視覺識別系統需實現 “圖像采集 - 處理 - 決策 - 執行” 的閉環,其核心組件包括:

1. 圖像采集單元:工業相機、鏡頭與光源

工業相機:根據分辨率需求選擇(如檢測微小缺陷需 200 萬像素以上,條碼識別 130 萬像素即可),幀率需匹配流水線速度(通常 30-120 幀 / 秒)。

鏡頭:根據檢測距離與視野選擇(如近距離精密檢測用微距鏡頭,大視野檢測用廣角鏡頭)。

光源:決定圖像質量的關鍵,需根據物料特性選擇(如金屬用低角度環形光,透明物體用背光,彩色物體用白色光源)。

2. 圖像處理軟件:算法是 “大腦”

核心算法包括:

定位與匹配:通過模板匹配、邊緣檢測確定目標位置(如零件孔位、標簽位置)。

識別與讀取:OCR(字符識別)用于讀取生產日期、型號;條碼識別用于追溯與分揀。

缺陷檢測:通過灰度分析、Blob 分析(斑點檢測)識別劃痕、污漬、漏印等缺陷。

測量:通過像素比例計算長度、寬度、距離等參數(如包裝尺寸、零件間距)。

3. 執行單元:與自動化設備聯動

處理結果通過 PLC 或機器人控制系統,驅動機械臂、傳送帶、分揀機構等執行動作(如剔除不合格品、調整裝配位置),實現 “識別 - 決策 - 執行” 的全自動化。

四、2D 視覺識別的實施價值:不止于 “替代人工”

對企業而言,引入 2D 視覺識別不僅是用機器替代人工,更是通過 “標準化檢測” 提升生產體系的穩定性,其價值體現在三個層面:

1. 效率提升:突破人工速度極限

人工檢測的速度受生理限制(如每分鐘最多處理 50 件),而 2D 視覺系統可實現每秒 10-20 件的檢測速度,在高節拍產線中(如飲料灌裝、電子組裝),效率提升可達 5-10 倍。

2. 成本優化:從 “可變成本” 到 “固定投入”

一名檢測工人的年成本約 6-8 萬元,且需承擔培訓、管理等隱性成本;一套 2D 視覺系統的初期投入約 5-15 萬元(根據復雜度),使用壽命 5-8 年,年均成本僅為人工的 1/3-1/5,長期性價比顯著。

3. 質量升級:消除人為誤差

人工檢測的一致性差(不同工人的標準不同),漏檢率通常在 3%-10%;而 2D 視覺系統基于預設算法檢測,標準統一,漏檢率可控制在 0.1% 以內,顯著降低下游客戶投訴與返工成本。

五、未來趨勢:2D 視覺識別將更 “智能”

隨著 AI 技術的融入,2D 視覺識別正從 “規則驅動” 向 “數據驅動” 升級:傳統算法依賴人工設定參數(如缺陷大小閾值),而 AI 模型可通過樣本學習自動優化檢測標準,對模糊、變形的目標(如褶皺標簽上的字符)識別率更高。

同時,2D 視覺與物聯網的結合將實現 “檢測數據化”:通過記錄每批次產品的檢測結果(如缺陷類型、數量),為生產工藝優化提供數據支持(如某批次劃痕增多,可追溯至沖壓環節壓力異常)。

對設備商、非標自動化廠商及產線改造企業來說,2D 視覺識別是工業自動化的 “入門級” 技術,也是構建智能工廠的基礎。它既能解決當前的人工檢測痛點,又能與 3D 視覺、機器人技術協同,形成更復雜的自動化解決方案(如先通過 2D 視覺識別物料類型,再通過 3D 視覺引導抓取)。

無論是精密電子的細微缺陷檢測,還是物流包裹的快速分揀,2D 視覺識別都以其 “低成本、高可靠、易部署” 的特性,成為各行業實現自動化升級的共性選擇,推動工業生產向更高效、更精準、更智能的方向發展。

精準響應工業需求:2D 視覺識別如何賦能生產環節升級